なんでもノートまとめ|記録も記憶もスッキリ管理!“忘れる力”で脳を軽くする

愛すべきeyecoのなんでもノート習慣。わたしは昔から、「ノートは一冊で管理」がデフォルトです。そんな私の“なんでもノート”は、ただのメモ帳ではなく、記憶も記録も一括で預ける「安心箱」のようなもの。

ただ、厳密にいうと、わたしのなんでもノートはメモ的に書きつける「3軍ノート」も存在します。これから話すなんでもノートは、ずっととっておくことを前提としたもので、3軍ノートに書いたものから「とっておきたい」と思ったものはこちらに書き写し、3軍ノートは全部終わったら捨てる、というふうには使い分けています。

ノートも保管するものと捨てるものがある、という話

「忘れるために書く」が、ノートの原点

そもそも、わたしがノートを書く原点は「忘れるため」です。忘れるために、書き残しておくんです。人は、忘れる生き物。脳のキャパには限界があります。記憶にとどめ続けるって、結構なストレス感じませんか?

昔は「覚えておくこと」に苦労しなかった

わたしは昔から記憶力は良いほうで、暗記は得意、人の名前は一度聞いたら忘れないし、2週間前までの献立も全部覚えている、一度見聞きしたものは脳に刻まれる感覚があり「忘れないように書いておく」習慣は、ほぼなかったように思います。その必要性を感じないというか、書いても書かなくても覚えている、というのがデフォルト状態でした

でも、それは昔の話。本当にね、今は、愕然とするほど忘れます。ほんとうに笑

そして、それがまた、相当にショックだったりして、なんとか覚えておこうとするんですよね。記憶に留めようと、脳の刻もうと、頑張る。でも、やっぱり忘れて自分にがっかりしたり、昔はあんなに覚えられたのに!と地団駄踏んだりね。悲しいし、情けない。そんな思いを繰り返していました。

「忘れるために書く」ことで自信を取り戻す

そんな中、とある取材中に聞いたのが冒頭の話です。「人は忘れる生き物」と。そして多忙な人ほど「覚えることを手放す」ということも。脳にもキャパがあり、常に新しい情報が入っていくる中で、古い情報や今必要ないものは「脳から出しておく」と、その分のキャパがあくから、その分「今」に集中できるし、注力すべきことを絞れるんですよね。

ですから、メモ習慣ってすごく重要。

書き残すことで、「覚えていなくていい」手放しができます。

ポイントは、「書いたら忘れる」なのです。そう、忘れるために、書く。

そう思ったら気持ちもずいぶん楽になりました。

覚えていなくていい、忘れていい。むしろ、忘れるのが当たり前なんだ、と自分を許せるようにもなったし、過去の、「マーベラスな記憶力を持ってたわたし」と比較して辛くなることもなくなりました。

だって、今のわたしは毎日浴びるように情報整理をしながら、日々起こるハプニングなんかにも対応して生きている。昔より、やれることもやらなければいけないことも多い。見えている景色や取捨選択の数は、責任の比は今のほうが相当重い。そんな中で成長し続けてようとしているから、脳のキャパもできるだけあけて、風通しを良くしておかないとおかないといけないんだ、と、前向きに捉えることができました。

それが、私のノートに書くことの原点です。

書くことで安心感を得る、また思い出す術があれば、安心して忘れられる、という理由で書き始めましたが、それにより、うれしい効果もありました。

クヨクヨやイライラもすぐ忘れる

書くことに集中するのではなく、「忘れるために書く」にフォーカスして記録していくと、自然とクヨクヨやイライラ感情が少なくなっていきます。実は、ネガティブな感情や出来事のほうが小さなことでもいつまでも張りついてなかなか取れなかったり、悩まされたりしませんか? 意識しなくてもネガティブのほうが脳に定着しやすく、負のループを生みやすいように感じます。

忘れるために書く、の中でも「忘れたいことを書く」というネガティブ感情の手放しについては、なんでもノートを使わずにやります。その対処法は別記事で紹介していますので、よかったら試してみてください。

忘れるために書くんだけど、なんでもノートは「残しておきたいこと」を集めたものです。

勉強、日記、仕事のアイデア、ウィッシュリスト、思考整理、振り返りレビュー、読んだ本の感想など、日付で区切るだけで、全部ごった煮状態にして残します。映画のチケット半券、名刺、いただいたご挨拶の葉書、ショップカード、気に入ったお菓子の包装紙なども切り貼り保管。この一冊をめくれば、なんでも出てくる、という保管箱のような存在です。

ですので、ネガティブなこともここに書く段階では、課題に転換し、解決策も合わせて残しておくようにします。その前段階のことは、別の手法で済ませて、なんでもノートは未来の自分に渡すバトンなので、きちんと整理してから書き残す、というイメージなのです。

ただ、これを繰り返していると、だんだん手放し上手になります。

もちろんネガティブな感情がわかない状態になるわけはないですが、落ち込んでもすぐに立ち直れるようになるし、漠然とした不安感にずっと引っ張られ続けることはまずなくなります。

その他、ネガティブ感情の対策記事はこちらに

なんでもノートにまとめると、効率も記憶もぐっと上がる

なんでもノート一冊に、大事なことを集めていくことの大きな利点は、「一冊だと手間が減る」こと。「忘れるために書いたのに、どこに書いたか忘れた」をなくすため。日付は必ず書くのもポイントです。手帳と連動させ、日付で探していけば問題なし。

専用ノートを作ると、途中で飽きて最後まで使いきれなかったり、分冊しすぎて混乱したりします。特にわたしはズボラなので、専用ノートはよっぽどじゃないと作りません。作っても大体、挫折しちゃうので。

だから、わたしにはなんでもノート一冊に集約するのが性に合うんです。

使っているのは、ずっと「365デイズノート(黒)」一択。冊数を重ねていくうちに、わたしの人生ログが増え、欠かせない相棒になっています。

ノートをめくるたびに、記憶が強化される

なんでもノート一冊で管理すると、毎回同じノートをパラパラとめくり、その回数も増えます。手でめくるたびに、チラチラと過去に書いたものが自然と目に入ってくる。それを繰り返しながら、目が自然とシャッターを切るように、だんだんと脳に定着されていきます。覚えるつもりはなくても、「ここにあれが書いてあったな」とか断片的に思い出して、確かめる行為も生まれる。そうして、だんだんと記憶が強化されるんです。

学生時代に、英語の先生が話してくれたことがあります。「英単語をたくさん覚えたいなら、紙の辞書が良い」と。

電子辞書はとても便利。調べたい単語だけをパッと出すことができますよね。でも、ピンポイントに答えを出すので、他の単語はなかなか目に入らない。一方、紙の辞書は、目当ての単語にたどり着くまでに「余計な」単語をいくつも通り抜け、調べたい単語の前後の言葉やフレーズをめにする機会もあるので、インプット量が増えるだけでなく、寄り道思考ができるようになります。

自然と応用力がつくイメージね。点じゃなく、面で捉える力が強化できるという感覚かも

余談ですが、電車の乗り換え案内も「点」かもですね。乗降駅と時刻を入れると瞬時に出してくれるけれど、同時に路線図が頭にちゃんと浮かぶ人が今、どのくらいいるのだろうかと。わたしは通学も通勤も電車が欠かせなかったので、手帳の裏についている路線図と睨めっこしながら、駅の位置や接続駅などを把握してきた半生ですが、例えば、わたしの姪っ子は今、アプリなしでは乗換できないと言います。路線図を見る習慣もないので、パッと表示された電車にしか乗れない。進行方向は同じでも表示名が違うと乗っていいのかわからない、と不安になるそう。

なんでもノートで「点」を「面」に育てよう

なんでもノートは、ごった煮なので、1ページずつはただの「点」です。

でも、一冊を通すと「面」になる。その「面」に、自分自身の思考や経験の地図が見えてくるのです。

感覚的にも、思考的にも、ちょうど一冊を使い終わる頃には、確実に変化が起きます。

書き散らかした「点」を集めて「面」に育てていく。そんなふうに一冊のノートに記録していくと、少しずつ自信が戻り、整理上手なマインドも育っていきます

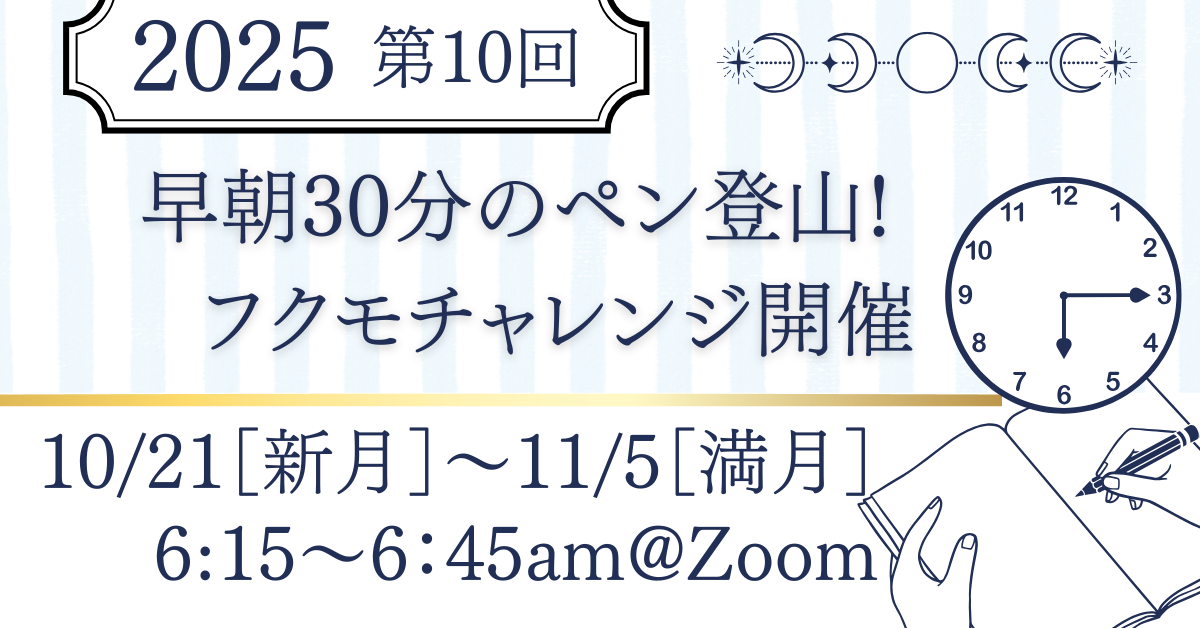

そんな点を面に変えるノート作りを一緒に体験できるワーク講座も定期開催中です。

自分のリズムを整えたい方は、ぜひご参加くださいね。

毎月開催!早朝ペン活(オンライン)でモチベUP!

(現在は〜11月5日まで開催中)