なんでもノートの書き方|書き散らかして整う「一本化」のススメ

ズボラなeyecoの”なんでもノート習慣”。ジャンルもテーマも気にせず、とにかく書き出す。1冊のノートに整理することで、シンプルにわかりやすくなるだけでなく、開く頻度が増え、探す手間も省け、自信もつく。「探す」ことに脳のキャパも時間も取られず、迷わなくなります。

なんでもノートとは?書き散らかすことで整う、わたしの使い方と効果

ジャンルレスに詰め込める気軽さがいい

連日、ペンを持って予定やタスク管理から思考整理まで書き散らかしているわたしですが、かれこれもう10年近く続けているのが、1冊のノートに全部詰め込む「なんでもノート」です。

とはいえ、予定は手帳を、ブレスト的な書き散らかしは捨て紙を使ったりするので、なんでもノートは「残したいことかどうか」も基準になりますが、基本的には、なんでもノートにどんどん、ジャンルレスに書き連ねていくスタイル。

わたしのなんでもノートを細分化すると、10種類くらいのジャンルを1冊に詰め込んでいます。

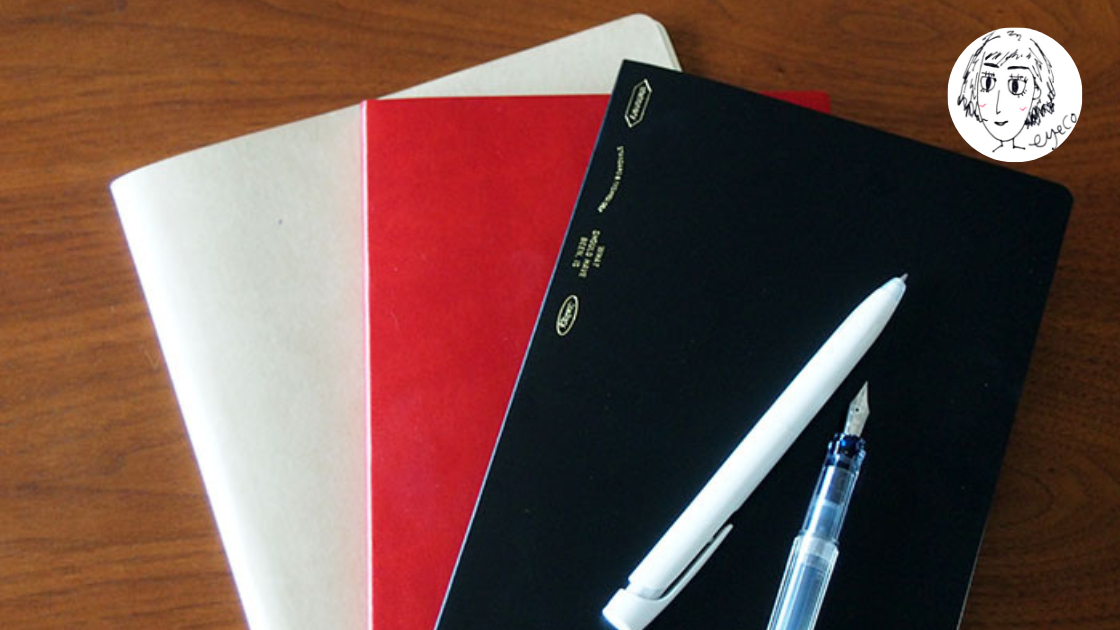

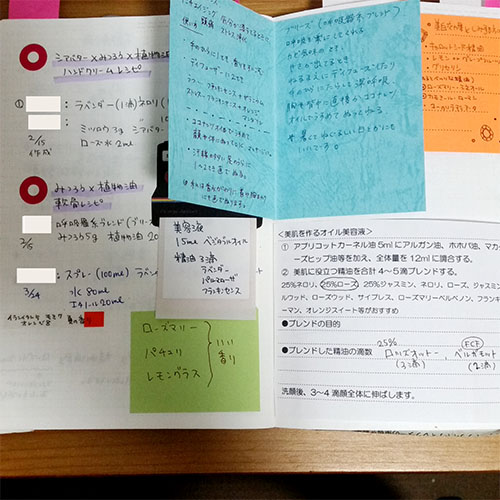

なんでもノートはわたしの脳内そのものであり、大事な相棒!いろいろ使ってみましたが、365デイズノートを使って以来、なんでもノートはこれ一筋!

専用ノートを作ると逆に散らかる

わたしが、まだ、本気でノートと向き合う前のこと。特に思い入れもなく、なんとなく使っていたときは、「ノートを1冊使い切る!」ということは、なかったです。その原因は、2つ。

原因①デザインだけで衝動買いして溜め込む

まず1つは、衝動買い。あっちが可愛い、こっちがステキと、外出先で目にしたノートをどんどん買ってしまう。しまいこんで塩漬けされているノートもたくさんありました。

原因②事前に細かく決めすぎて書けなくなる

もう1つは、役割付け。「これは○○用」「○○用はこっち」とあっちこっちに書くことで、情報も内容も分散。そのうち、「○○用」ノートを探して書くこと面倒で放置することになり、書くこと自体から遠ざかっていってしまう。

わたし自身、そんなことを繰り返していたし、いまほどノートや手帳に書く習慣もなかったので、本当に「なんとなく」というかんじで存在していたノート。

それがいまは、ノートをすっかり使い切る状況になっています。

変わらず買い続けているのは、365デイズノート!ブラックで統一しています。棚差ししても統一感でていいです

雑記的に書くことで”棚卸し” できる

書くことを決めず、ノートを開いてなんとなくペンを動かしていくうちに、頭に浮かんでいることや心の奥にあることがポロッと出てくることがあります。これは、ペン習慣がつけばつくほどスルスルと出しやすくなり、回路を開くようにいろんなアプローチで出せるようにもなってきます。

日記を書いたり、本の感想を書いたり、思いついたレシピをメモしたり、と1冊のノートに書き溜めているうちに、ノート自体が今の自分の興味や思考の軌跡が詰まったものになっていくので、自然と自分自身の”棚卸し”にもなるんですよね。これが、1冊にまとめる醍醐味でもあると実感します。

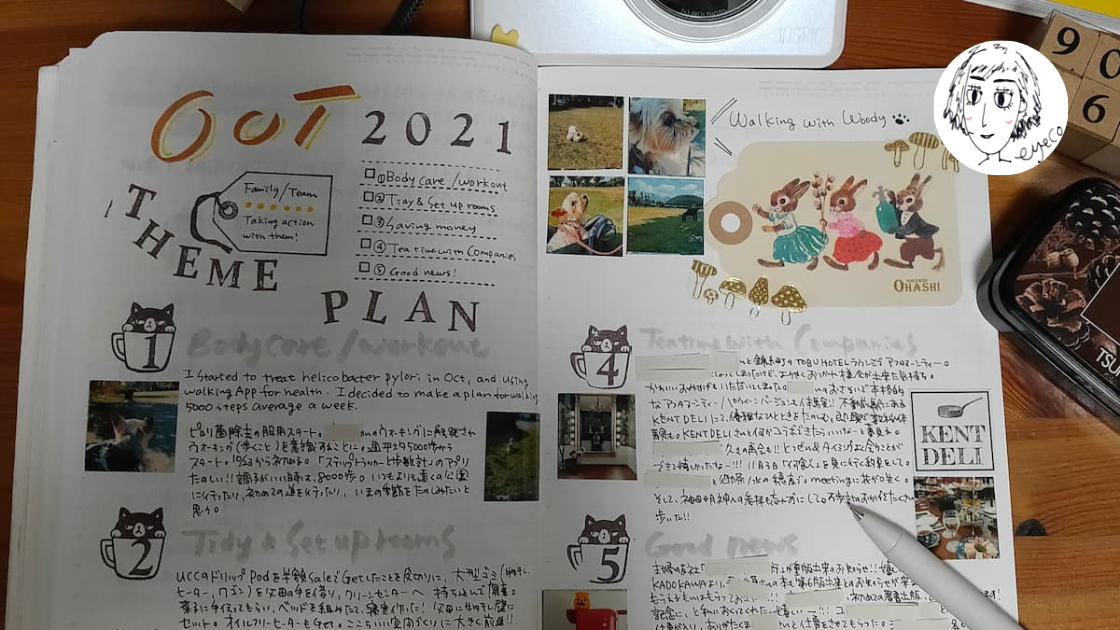

なんでもノートに何を書く?勉強・日記・情報をまとめるわたしの実例

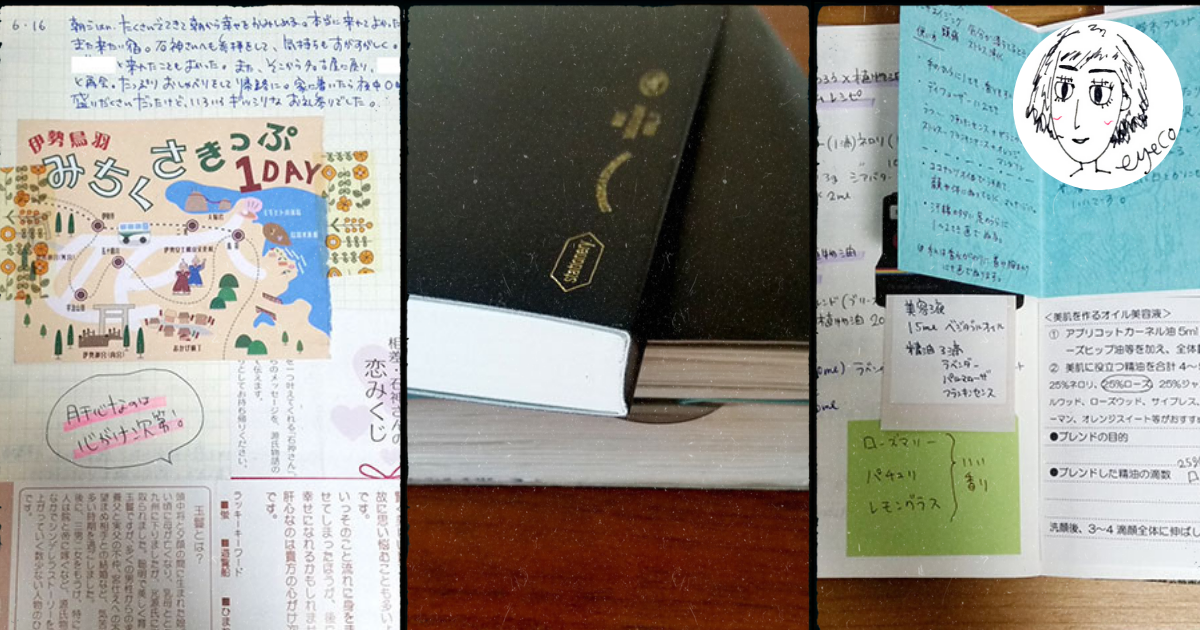

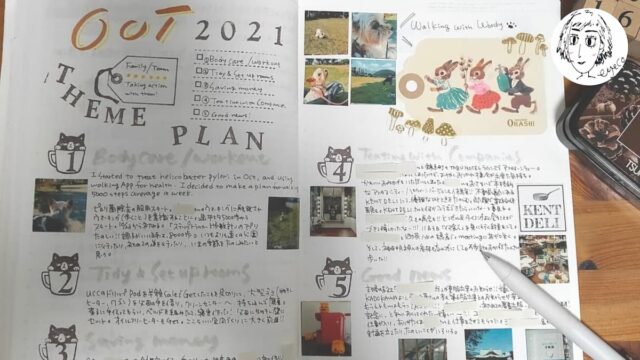

わたしのなんでもノートは、日記や切り貼りのコレクション、英語や漢方などの勉強ノート、読書感想文、旅日記、おみくじ、ショップカード、名刺、いただいたお手紙、かわいい包装紙の切り抜きなども糊付けしてベタベタ貼られています。勉強系の類も、最初から専用ノートは作りません。まずはココにまとめていくのが、わたしのなんでもノートの特徴です。

勉強ノートは、続いて量が増えてきたら専用ノートに分けるか、まとめをデジタルで作って管理していきます。

ルールは「日付」の1点

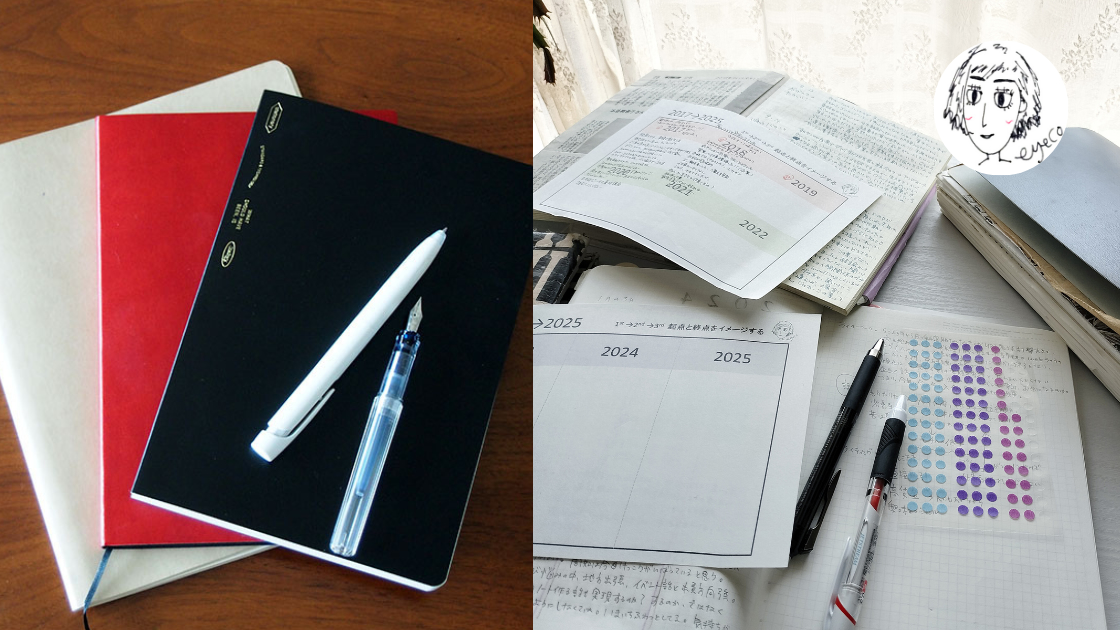

わたしのなんでもノートは、カテゴリ分けもなく、ごった煮状態になっていますが、わたしはこれを書くにあたり、1つだけルールを設けています。それが、「必ず日付を書くこと」です。

この日付は、「ノートを実際に書いた当日」でつけます。例えば、月末の振り返りをノートにまとめるときも、3月31日当日ではなくて、4月6日に3月のまとめをノートに書く場合は、「4月6日」とします。

日付スタンプも便利!日付で分けることで、「あの日あの時のワタシ」ごと振り返れるんですよね。ジャンルやカテゴリ分けよりも大事

なんでもノートには何を書く?書き方の実例と4つの使い方

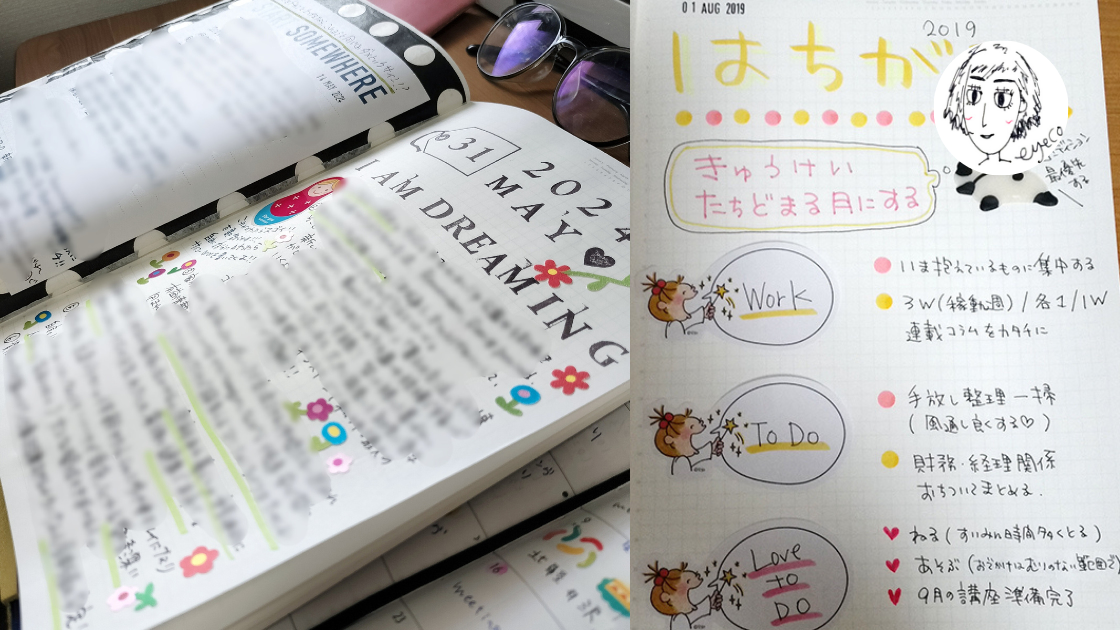

①日記・ジャーナリング

初期の頃は、毎日「3行+いいこと日記」を書いていました。今は、月末や年末など、節目ごとにまとめて記録したり(振り返りレビュー)、セルフコーチングワークや思考整理をするのによく使っています。ジャーナリングでノートを開く回数は多いですね。

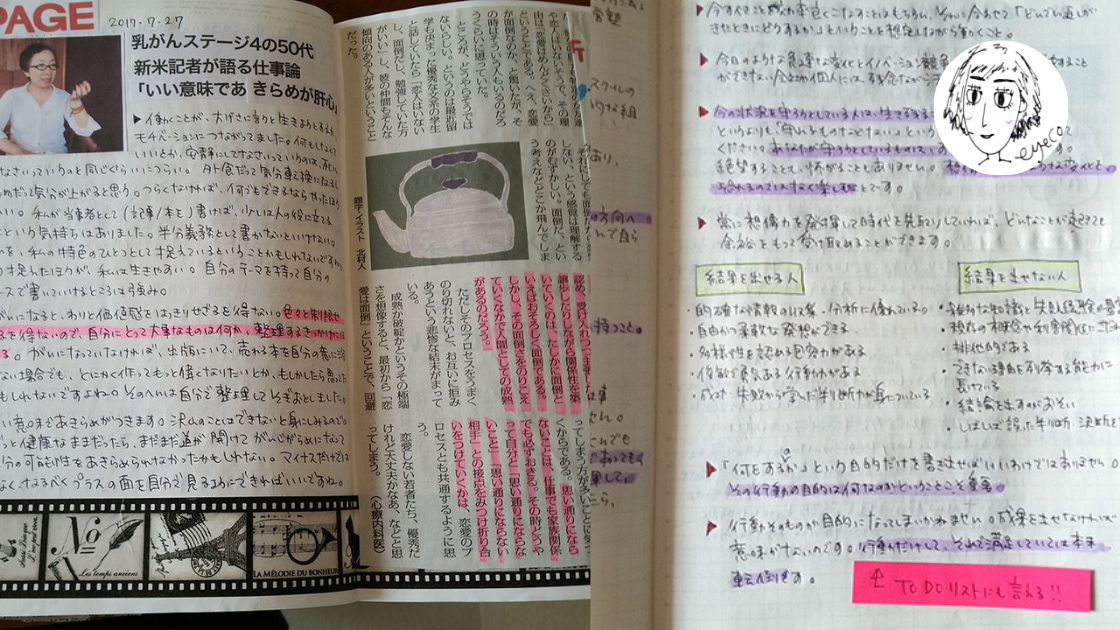

②新聞やメディア記事などの情報記録

新聞記事などテキストベースのものは、そのまま切り抜いて貼ります。ラジオや本などが情報源の場合は、書き写すことも。今の自分に必要と感じた情報、心の琴線にふれた言葉を日付とともに残しておく。ページをめくるたびに背中を押されたり、新たな気づきをもらえる仕掛けづくりでもありますね。

何気なく聴いた曲の歌詞でグッときちゃったりすると、まるっと書き写してしみじみ読み耽ることもあります笑

③思い出記録

カフェめぐり、いいなと思った飲食店、ちょっと忘れたくない店、旅先で手に入れた紙モノなど無造作に貼っていきます。以前は旅行ごとに小さなノートを持ち歩いて行き先ごとに専用ノートを作ったこともありましたが、後半ほぼ白紙状態で中途半端に残ってばかり。それが、なんでもノートに書いたら、日常的にページめくるから振り返り率も上がり、楽しくなりました♪

旅日記もショップカードも日付直下にベタ貼り!

④勉強ノート

わたしの場合は、勉強のハードルをなるべく下げてスタートしたく、日常の記録の中にぬるっと紛れ込ませながら習慣化させていく、という狙いがあります。最初から専用で仕分けしてしまうと、勉強のときしか開かなくなるけど、なんでもノートに書けばページをめくるときに何度も目にしてインプットされやすい。思い出す機会が増えるから、忘れにくくなるんです。

勉強系は、ある程度継続できたり、この先必要な情報やブラッシュアップしたいときに初めて「専用ノート」を作ってまとめます。

ノートを1冊にまとめるメリット|習慣化しやすく、自己理解も深まる理由

そもそもズボラ気質、仕分けのラベルを作るところから億劫だったり、家計管理でも「これは食費?外食費?分けたほうがいい?」と家計簿の項目分けで迷う時間が多かったりしていたので、わたし自身、「ざっくり1冊に全部まとめちゃえ!」というスタイルは性に合っているんだと思います。

なんでもノートの1冊で管理する大きな目的は、「書くこと=気づきのアウトプット」を継続・習慣化すること。パッとめくれば包括的に可視化できるという利便性なので、正直、どんなふうに使ってもいいし、何を書いてもいいと思うんですよね。

とにかくペンを持って、毎日「これ!」と決めた1冊のノートを開いて、書いたり、貼ったりしながらノートと自分自身を育てていく。それを体感する中で自己理解が深まっていく過程がなんでもノートをめくるとはっきり見えます。面白いですよね。

書き続けることで心も整う|なんでもノートで”わたしに戻る”習慣のすすめ

わたしにとって「書くこと」は、自分の外にあることでした。このブログの1投稿目で詳しく書いたのですが、職業柄「必要な人に、必要な情報をきちんと届ける」ことを第一に考え、ずっとずっと、働いてきたからです。

だから書くことってずっとやってきたし、やっている。今も継続していることであるんですが、自分自身に矢印を向けて書くことってなかったんです。

日記を書いたり、予定を書いたり、思いを書き出すようなことはあっても、それはどこか人に見られる意識でつけているもので、薄いベールを常にまとっているような感じ。自分しか見ないものなのに、どこかカッコつけているような、本音をさらしてないような、そんな感覚から抜けないでいました。というか、それが当たり前、という意識だったというか。

なので、最初はホントに書けなかったです、ノート。書くんだけど、心が分厚い鉄板に覆われているのに、脳内からはスルスルと当たり障りない言葉がどんどん繰り出されてきて、言葉が出てきたことで「デキテル」と思ってしまう。だから、本音かどうかの見極めにすごく時間がかかる。プロライターであることが “心のこじ開けテキスト化”に関しては、かえって邪魔になったことこの上なかったです、ホント。。。ただでさえ自分の心と向き合う、本音を引き出すというのは骨が折れるのにね。

向き合って書けるようになった突破口は意外なところにあったのだけど、それはまた追って。

とにかくそこから、なんでもノートがわたしの思考や心の棚卸しアイテムとなり、今に至ります。

2026年1月29日発売のムック(お仕事情報)にて、『書くことで整う』を特集した記事も書きました! ぜひこちらもあわせてご覧ください♡

私が毎日使う(2026年2月現在)手帳とペンはこちらです。結局これが一番使いやすい!

*手帳ーEDiT:週間ノート(3分割タイプ)

*ペンーフリクション(手帳)、ユニボールsigno 0.28mm(デイズノート)

*ノート:スタロジー365デイズノート(A5)